下水道コラムvol.17~見た目でわかる処理状況(透視度比較)~

水再生センターで下水がきれいになっていく状況を透視度で解説します!

下水処理場では、沈殿処理や生物処理などを行いますが、各工程で処理した水は見た目にも変化が分かります。この見た目による変化は透視度で表すことができます。

今回は、下水処理場で下水がきれいになっていく状況を透視度で見てみましょう。

1 透視度(とうしど)とは

透視度とは、試料の透明の程度を示すもので、透視度系の上部から透視し、底部においた二重十字標識板がはじめて明らかに識別できるときの水層の高さを読みとり1cmを1度として表します。

当公社が管理する4つの水再生センターは、「流域下水道」に該当し、以下の市町の下水を処理しています。

2 透視度で見てみよう!

それでは、下水処理場で下水がきれいになっていく状況を透視度で見てみましょう。

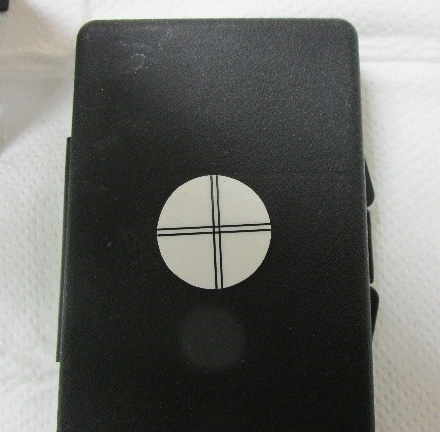

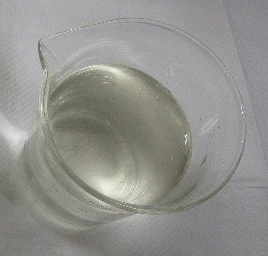

流入水の透視度は通常4~5度(4~5cm)程度ですが、最初沈殿池で細かい汚れなどを取り除いた後の水(最初沈殿池越流水)の透視度は8~10度(8~10cm)ぐらいになります。(見た目の変化は写真のとおり)

また、反応タンクで微生物が汚れを食べ、最終沈殿池で微生物を沈めた上澄み水(最終沈殿池越流水)の透視度は、30度以上(30cm以上)で、通常は100cmぐらいまで見ることができます。(見た目の変化は写真のとおり)

このように、見た目の変化を透視度で表すことで、下水がきれいになっていく状況を数値化することができます。